全国咨询热线:

新闻资讯

新闻资讯 公司新闻

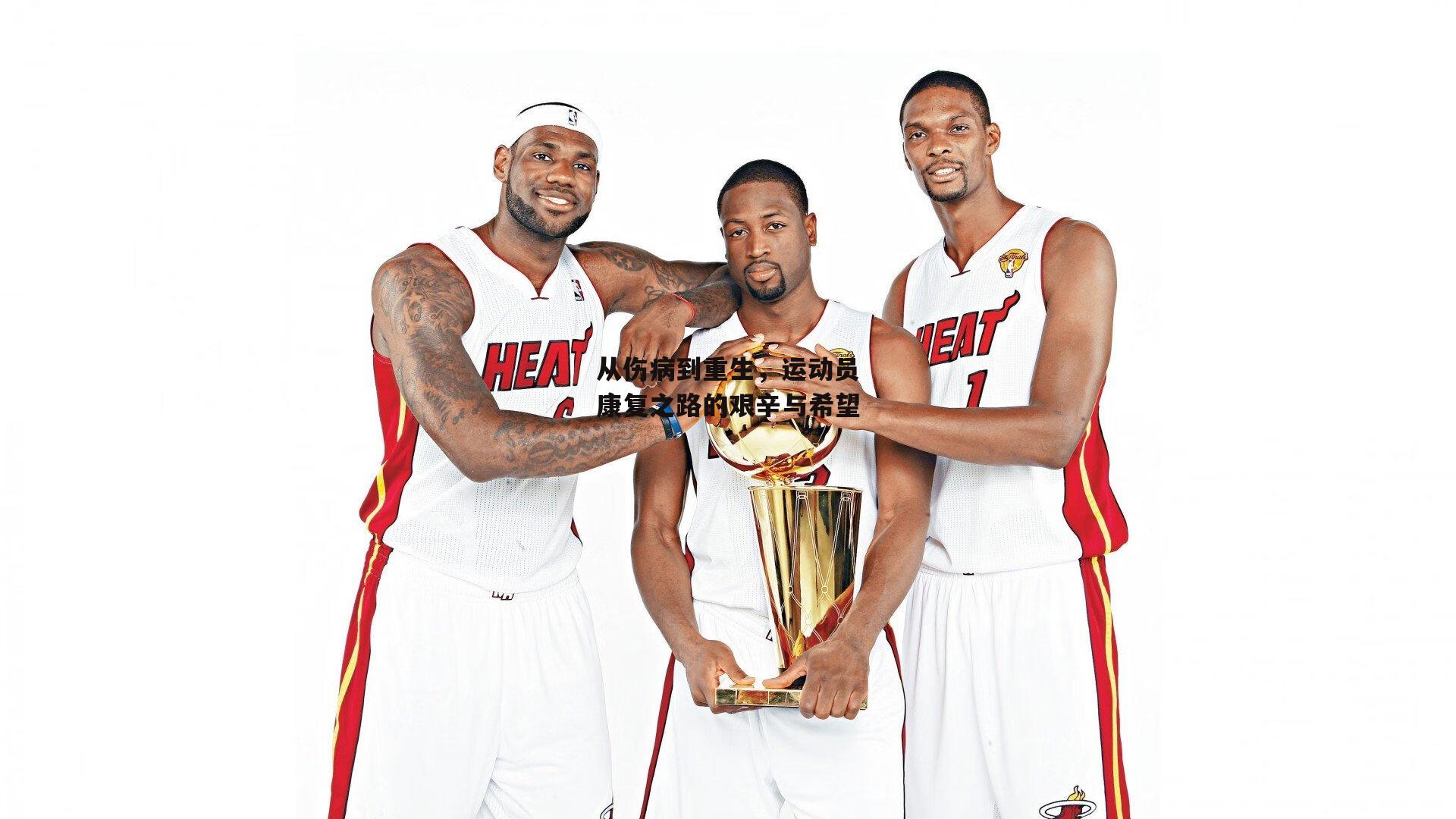

公司新闻在竞技体育的世界里,伤病是每一位运动员都无法回避的挑战,无论是初出茅庐的新秀,还是久经沙场的老将,伤病的阴影总会在某个时刻悄然降临,伤病并非终点,而是一段全新旅程的开始——康复之路,这条路上充满了汗水、泪水与坚持,也孕育着希望与重生。

伤病的残酷现实

伤病的到来往往猝不及防,一场激烈的比赛中,一次看似平常的跳跃或转身,都可能成为伤病的导火索,韧带撕裂、肌肉拉伤、骨折……这些医学名词背后,是运动员职业生涯的暂停键,以篮球为例,NBA球星克莱·汤普森在2019年总决赛中遭遇十字韧带撕裂,随后又在2020年训练中跟腱断裂,连续两次重大伤病让他远离赛场长达941天,对于职业运动员来说b体育中国官网,这样的打击不仅是身体上的,更是心理上的煎熬。

康复:科学与意志的双重考验

现代体育医学的发展为运动员康复提供了更多可能性,从传统的物理治疗到新兴的干细胞技术,康复手段日益多元化,但无论技术如何进步,康复的核心始终离不开两点:科学的规划和顽强的意志。

以足球运动员为例,曼联队长哈里·马奎尔在2021年遭遇脚踝韧带损伤后,他的康复计划精确到每一天:初期以冰敷和加压治疗控制肿胀,随后逐步引入水下跑步机训练以减少关节负担,最后通过力量训练恢复肌肉功能,整个过程中,医疗团队会实时监测他的生物力学数据,确保康复进程万无一失。

技术只是辅助,真正的挑战在于运动员的心理建设,长期远离赛场带来的孤独感、对状态下滑的恐惧、以及复出后能否重回巅峰的自我怀疑,都是康复路上无形的障碍,网球名将锦织圭就曾坦言:“伤病康复期间,我每天都会问自己——我还能回到从前的水平吗?”

那些激励人心的康复故事

体育史上从不缺少从伤病中崛起的传奇,2018年,美国体操女王西蒙·拜尔斯在因心理问题退出多项比赛后,通过系统性康复和心理咨询,最终在2021年东京奥运会平衡木项目中夺得铜牌,向世界证明了“归来仍是王者”。

更令人动容的是中国羽毛球名将林丹的故事,2012年伦敦奥运会前,林丹饱受膝伤困扰,甚至一度需要注射止痛药才能上场,但他通过长达数月的康复训练,最终成功卫冕男单冠军,他曾说:“伤病让我更清楚自己的身体极限,也让我学会如何与疼痛共处。”

康复文化的进步与反思

近年来,体育界对伤病康复的认知发生了显著变化,过去,“带伤上阵”被视为英雄主义的象征,“健康第一”已成为共识,NBA金州勇士队医疗总监里克·塞莱布里尼表示:“我们宁愿让球员多休息两周,也不愿冒险让他们提前复出。b体育官方入口”这种理念的转变,体现了体育人文关怀的进步。

运动员康复期间的权益保障也受到更多关注,国际足联(FIFA)在2020年修订了球员保险政策,明确规定俱乐部需为重伤球员提供至少6个月的薪资保障,这些举措让运动员在康复路上少了一份后顾之忧。

预防与康复并重

随着运动科学的深入,伤病预防正变得与康复同等重要,许多顶级俱乐部开始引入“负荷管理系统”,通过GPS背心监测球员的跑动距离、冲刺次数等数据,及时调整训练强度,英超曼城队的医疗团队透露,这套系统让他们的球员伤病率下降了近40%。

而对于已经受伤的运动员,虚拟现实(VR)技术正成为康复新助手,美国NFL球队已尝试让球员通过VR模拟训练场景,在身体恢复的同时保持战术记忆,这种“脑力康复”模式或许将成为未来趋势。

伤病是运动员职业生涯中最黑暗的隧道,但隧道的尽头总有光亮,从汤普森复出首战狂砍17分,到拜尔斯在平衡木上绽放笑容,这些瞬间告诉我们:康复不仅是对身体的修复,更是对意志的淬炼,当掌声再次响起时,那些与伤病抗争的日子,终将成为冠军故事里最动人的篇章。